| 清瀬市域出土の焼物 3 |

前ページへ |

| 近世の陶磁器 |

|

1600年代のはじめに、美濃方面で焼かれた陶器茶碗。 |

|

1600年代の半ばに流行した鉄絵具で絵付した陶器皿。

右端には型紙による摺り絵の技法が使われています。 |

|

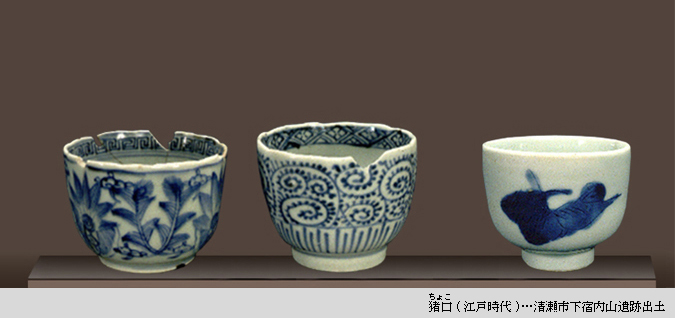

1700年代後半の肥前産の「そばちょこ」と呼ばれる磁器茶碗。 |

|

1800年代の呉須絵具で染め付けた磁器茶碗。

左二つは肥前、右端は瀬戸・美濃産。 |

|

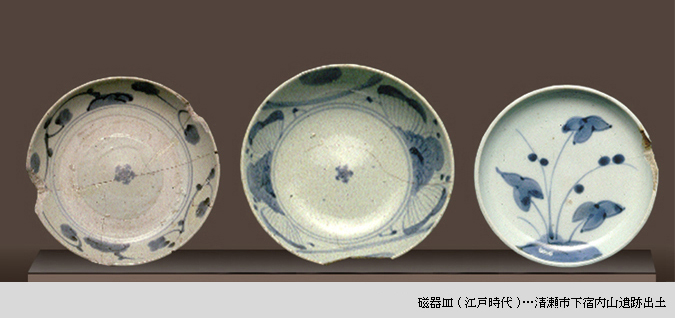

1700年代の肥前産磁器皿。 |

|

1800年代に瀬戸で焼かれていた「石皿」と呼ばれる陶器大皿。 |

|

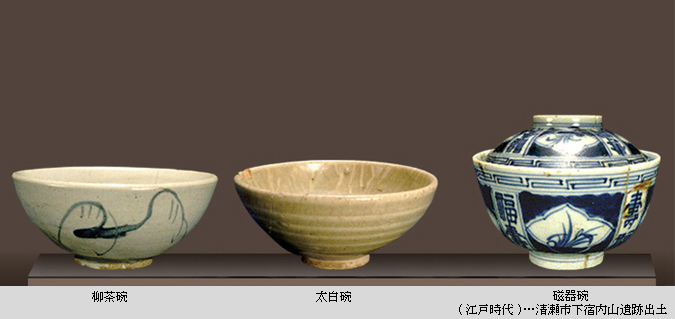

1800年代前半の飯椀で、左二つは瀬戸・美濃産。中央は磁器に似せた「太白焼き」と呼ばれる陶器碗。右端は肥前産の磁器碗。 |

|

左端は、1600年代後半の肥前産の京焼き風陶器。

他は1700年代後半の陶器茶碗で、中二つは瀬戸・美濃産、右端は信楽産で「小杉茶碗」と呼ばれる。 |

| |

|

| 近代の磁器 |

|

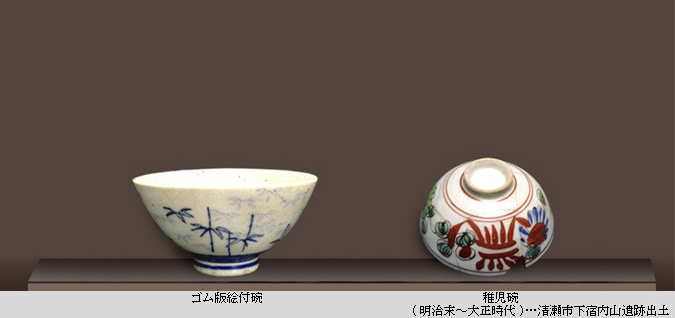

明治時代に入ると、酸化コバルトで染めつけた型紙摺り絵の磁器製品が流行。

右は明治27・8年(1894・5)の日清戦争ころの製品で「陸海軍全勝」「大日本帝国万歳」という文字が染め付けられている。 |

|

左は、ゴム版絵付の磁器碗。

明治から大正をへて昭和初期へと、型紙→銅版転写→ゴム版→吹きがけと、絵付けの技法が推移。 |

| |

前ページへ |